お知らせ /WHAT'S NEW

- 2024-11(1)

- 2024-10(1)

- 2024-09(1)

- 2024-08(2)

- 2024-07(2)

- 2024-06(4)

- 2024-05(2)

- 2024-04(2)

- 2024-03(4)

- 2024-02(1)

- 2023-11(2)

- 2023-10(1)

- 2023-07(3)

- 2023-06(3)

- 2023-05(2)

- 2023-04(1)

- 2023-01(2)

- 2022-12(1)

- 2022-07(3)

- 2022-06(1)

- 2022-05(2)

- 2021-10(1)

- 2021-08(1)

- 2021-07(3)

- 2021-06(2)

- 2021-05(1)

- 2021-04(2)

- 2021-03(2)

- 2021-01(5)

- 2020-12(4)

- 2020-11(4)

- 2020-10(3)

- 2020-09(1)

- 2020-07(1)

- 2020-06(1)

- 2020-05(1)

- 2020-04(5)

- 2020-03(1)

- 2020-02(1)

- 2020-01(2)

- 2019-12(2)

- 2019-11(2)

- 2019-10(2)

- 2019-08(5)

- 2019-07(7)

- 2019-06(2)

- 2019-05(1)

- 2019-03(1)

- 2019-01(1)

- 2018-11(1)

- 2018-10(2)

- 2018-09(1)

- 2018-08(2)

- 2018-07(5)

- 2018-06(4)

- 2018-05(5)

- 2018-04(5)

- 2018-03(5)

- 2018-02(2)

- 2018-01(2)

- 2017-12(3)

- 2017-11(10)

- 2017-10(2)

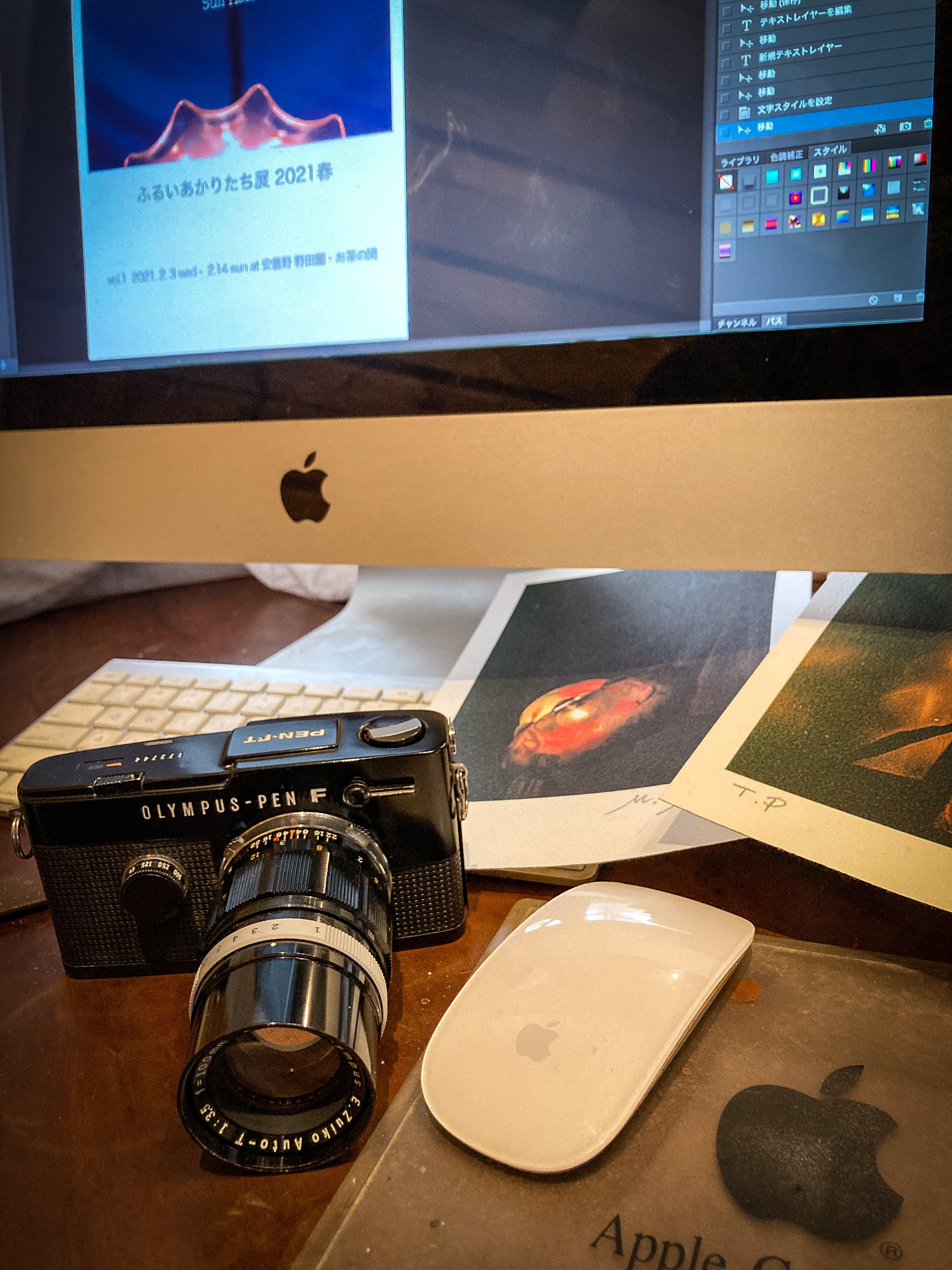

2021/01/08

新しい相棒が加わりました。

新たなる道具と。

1966年発売のOLYMPUS PEN-FT。

35mmハーフフィルムカメラです。

24枚撮りフィルムで倍の48枚撮れます。

36枚フィルムだとなんと72枚!

今年はこのポケットに100mmレンズを付けて入るカメラを道具に

作品作りのふるいあかりとヒカリを切り取りに行こうと思います。

仕上がったばかりの写心絵は

OLYMPUS OM-1 で撮ったものです。

iMacは変わらず…

2021/01/05

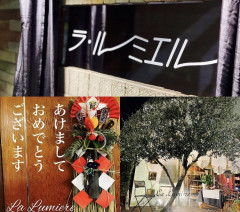

ふるいあかりが山梨甲斐国に。

甲斐国とのご縁がつながり、

輸入雑貨&ハンドメイド雑貨ショップの

「ラ・ルミエル」

のプチギャラリーに展示・販売していただいています。

ぜひお近くにお寄りの節にはご覧ください〜

お店情報はInstagramにて、

https://instagram.com/la.lumiere.fuji?igshid=110d7yh8vlveb

2021/01/01

2021 迎春

新年あけましておめでとうございます。

兎にも角にも新しい年が始まりました。

「新たなる」

と言うことは、希望を持ってコトに望み自分はこうありたいと意思で切り拓いて行くものだと思っています。

一年365日がある一日一日を通じて、

こうありたい、こうなっていたいと日々の計画を持って、息切れすることなく一歩ずつ、スタートを切りたいと思っています。

今年ともGASHA雅舎をよろしくお願いします。

2021年 元旦

2020/12/28

本年もお世話になりました。

この2020年も終わろうとしています。

11月にやっとの思いで唯一に展示会をやり終えました。

思い切って実施することで来年の展望が拓くことができました。

リアルでないと感じ取れない“香り”を作品にしました。

来年は牧草の香りに加えて、お茶の香りする和紙をと動いています。

2月に安曇野のお茶屋さんでの展示に間に合えばお見せ、お嗅ぎいただけると思います。

GASHA雅舎ホームページのトップ画像を越前手漉き和紙を行灯のように透かせたあかりにしてみました。

この流れを感じられる来年になるべく、の想いです。

流されるのでなく、ダイナミックに流れを起こせる、風を吹かせる活動が起こせればと。

2020年 末に。

2020/12/09

紙はいのち。

プリンターを改造して活用するベンチャー企業の社長の言葉が、

「プリントできないものはない、ただし空気と水を除いて」

だったのを記憶している。

実際にクルマのボンネットやバレーボール、引き戸にまで印刷したサンプルがあった!

そこでへそ曲がりの私は考えた。

水だって凍らせれば印刷できるし、空気にも霧が出てたらオーロラのように色を出せるかもしれないと。

でも。

自分はこだわりの手触り・目触り・匂い・(味覚)・(耳触り)の五感に訴求できる紙にこだわりたい。

※( )内は作品としては微妙な要素

手で触れたり、目で紙の表情を感じ取るには西洋で確立されたコットン紙、水彩画紙や版画紙が優れている。

日本には神世の時からの和紙がある。

一般的には楮(コウゾ)が使われていますが、他に

三椏(ミツマタ)と雁皮(ガンピ)があるとのこと。

ミツマタは日本の紙幣に使われて、ガンピと違って栽培が可能だそうだ。

信州は十州と境を接している。

そのうちのひとつ、甲州・山梨県の身延山地方に

西嶋和紙がある。

古くは信玄公がそこの豊富な湧水を使って紙漉きを始めさせた。

今まで、やはり隣県の岐阜・美濃和紙との接点があり、自分で手漉き体験もして来て、和紙を漉く醍醐味を味わった。

最近は福井・越前和紙で作品を刷り上げることが多い。

ここで、ある山梨県出身のEPSON時代にお世話になった故人のイラストレーターのお導きが!

西嶋和紙をコーディネート、プロデュースされてる方と知り合えたことで今日、伊那・高遠でのオリジナルな紙作りのスタートが切れることと。

これこそ信玄公の後継・武田勝頼(諏訪勝頼)が治めた信州高遠の地と甲州武田の地とのご縁かなと感じます。

最近自分の歳とここ、守屋山・守屋神社をいただく高遠・片倉に暮らすことでいろいろな縁を感じています。